Indice

- Introduzione: L’arrivo dei Longobardi in Italia e il loro impatto sulla storia

- Le origini e le migrazioni dei Longobardi: dal Nord Europa alla Pannonia

- La struttura sociale longobarda: re, duchi e arimanni

- L’economia longobarda: agricoltura, artigianato e commercio

- Dalla religione pagana al cristianesimo: la conversione dei Longobardi

- L’arte longobarda: architettura, oreficeria e scultura

- Il Codice di Rotari e il sistema giuridico longobardo

- Tradizioni e usanze longobarde: dal matrimonio ai riti funebri

- La lingua longobarda e il suo influsso sull’italiano

- La caduta del regno longobardo e l’ascesa dei Franchi

- L’eredità longobarda nell’Italia moderna: toponimi, cognomi e tradizioni

- Conclusione: L’importanza dei Longobardi nella formazione dell’identità italiana

Introduzione: L’arrivo dei Longobardi in Italia e il loro impatto sulla storia

La migrazione verso l’Italia

Nel VI secolo, i Longobardi, un popolo germanico originario della Scandinavia, iniziarono la loro migrazione verso l’Italia. Questa ondata migratoria fu parte di un fenomeno più ampio di spostamenti di popolazioni che coinvolse l’Europa durante il periodo delle migrazioni. Giunti in Italia nel 568, i Longobardi trovarono una penisola caratterizzata da un mosaico di culture e tribù, tra cui i Romani e i Bizantini. La conquista della Pianura Padana segnò l’inizio di un periodo di significativi cambiamenti sul piano politico e culturale.

Le prime conquiste e l’organizzazione del regno

Dopo l’entrata in Italia, i Longobardi si conquistarono rapidamente gran parte del territorio, stabilendosi come un potente regno. Fondarono il loro regno a Pavia, dove re Alboino proclamò la città capitale nel 572. La loro organizzazione sociale era caratterizzata da una rigida gerarchia e da un sistema di clan che garantiva le loro tradizioni e pratiche culturali, oltre a un governo centralizzato che, nel tempo, integrò le tradizioni locali e romane.

Impatto culturale e legami con il territorio

L’arrivo dei Longobardi ebbe un profondo impatto sulla storia e cultura italiane. Introdussero elementi della loro tradizione, come la lingua longobarda, che influenzò il volgare e il latino. Inoltre, la loro religione, inizialmente pagana e successivamente cristiana, contribuì a una maggiore diversificazione delle pratiche religiose presenti in Italia. La fusione delle culture longobarde e romane portò alla nascita di un’identità culturale unica, che continuò a evolversi nei secoli successivi e influenzò la formazione del futuro stato italiano.

Le origini e le migrazioni dei Longobardi: dal Nord Europa alla Pannonia

Le radici storiche dei Longobardi

I Longobardi sono un popolo germanico le cui origini risalgono alla Scandinavia, in particolare alla zona che oggi comprenderebbe il sud della Svezia. Le prime testimonianze storiche di questo gruppo etnico risalgono al I secolo d.C., quando erano noti per le loro abitudini nomadi e per la guerriglia. Con il passare del tempo, si spostarono verso sud, attraversando il Danimarca e raggiungendo le terre dell’odierna Germania, dove si stabilirono in gruppi sempre più organizzati.

La migrazione verso la Pannonia

Nel V secolo, a causa delle pressioni esercitate da altri popoli germanici e dall’espansione dell’Impero Romano, i Longobardi iniziarono a migrare verso sud. Questa migrazione li portò nelle terre della Pannonia, un’area corrispondente per lo più all’attuale Ungheria e che era già abitata da altre tribù. Qui, i Longobardi intesero stabilire un regno, approfittando delle risorse agricole e delle vie commerciali strategiche. La loro presenza in Pannonia consentì di consolidare un’identità culturale che mescolava influenze germaniche e locali.

Il ruolo delle migrazioni nella formazione dell’identità Longobarda

Le migrazioni dei Longobardi furono fondamentali per la loro evoluzione come popolo. Ogni spostamento comportava l’incontro con nuove culture e tradizioni, portando a una continua metamorfosi della loro identità etnica. Durante il periodo in Pannonia, i Longobardi svilupparono una forte organizzazione sociale e militare, sposando la pratica della guerra, ma anche la diplomazia con le popolazioni locali. Questo processo di sincretismo culturale raggiunse il culmine quando, nel 568, decisero di intraprendere il loro viaggio verso l’Italia, segnando così l’inizio di una nuova epoca per questo affascinante popolo.

La struttura sociale longobarda: re, duchi e arimanni

Il re: figura centrale del potere longobardo

Il re longobardo rappresentava l’autorità suprema e deteneva un potere legittimo sia dal punto di vista militare che religioso. I re erano scelti attraverso un’assemblea conosciuta come “thið”, composta dai membri più influenti della nobiltà. Questa assemblea conferiva al re la legittimazione necessaria per governare, permettendogli di mantenere l’ordine e la sicurezza nel regno. Il re era anche responsabile della conquista di nuove terre e dell’ampliamento del regno longobardo, e le sue decisioni influenzavano direttamente la vita dei sudditi.

I duchi: i governatori delle province

Sotto il re, i duchi rappresentavano le figure di comando delle diverse province longobarde. Ogni ducato era caratterizzato da un certo grado di autonomia, ma doveva comunque rispondere al re. I duchi gestivano le faccende locali, la giustizia e la raccolta delle tasse, assicurando l’implementazione delle leggi e delle politiche del re. La loro autorità era spesso supportata da un consiglio di nobili locali, detti “arimanni”, che fungevano da intermediari tra il duca e il popolo.

Gli arimanni: guerrieri e nobili della società longobarda

Gli arimanni costituivano la classe nobiliare e guerriera del popolo longobardo. A differenza dei servitori o dei contadini, che non avevano diritti, gli arimanni erano liberi e possedevano terre, partecipando attivamente alla difesa del regno. Questa classe privilegiata era legata da un forte senso di lealtà verso i leader locali e il re. In tempo di guerra, gli arimanni formavano i ranghi dell’esercito longobardo, contribuendo alla forza militare e all’espansione del regno. La loro posizione permetteva di mantenere il potere politico, influenzando le decisioni cruciali per la comunità e garantendo una certa stabilità sociale.

Il rapporto tra le diverse classi sociali

La società longobarda era caratterizzata da una gerarchia netta, dove il re occupava il vertice della struttura sociale, seguito dai duchi e dagli arimanni. Tuttavia, il legame tra queste classi era fondamentale per il funzionamento del regno. Il re si affidava ai duchi per mantenere l’ordine e garantire la protezione delle terre conquistate, mentre i duchi dipendevano dagli arimanni per il sostegno militare e la gestione delle province. Questo sistema di interdipendenza contribuiva a un’armonia sociale attraverso il rispetto reciproco delle responsabilità e dei doveri di ciascuna classe, fondamentale per la coesione del regno longobardo.

L’economia longobarda: agricoltura, artigianato e commercio

L’agricoltura: base dell’economia longobarda

L’agricoltura costituiva il fondamento dell’economia longobarda. I Longobardi, una volta insediatisi in Italia, iniziarono a coltivare terre fertili, in particolare nella Pianura Padana, che permettevano produzioni abbondanti di cereali, legumi e frutta. Le tecniche agricole erano alimentate da conoscenze locali, e l’introduzione dell’aratro furono tra le innovazioni che migliorarono i raccolti. Inoltre, la pastoralità rivestiva un ruolo significativo, con un allevamento di bestiame che forniva carne, latte e lana, risorse vitali per la sussistenza delle comunità longobarde.

L’artigianato: creatività e produzione

L’artigianato rappresentava un’altra componente importante dell’economia longobarda. Artigiani specializzati si dedicavano alla lavorazione dei metalli, della ceramica e della tessitura. Le abitazioni longobarde spesso ospitavano laboratori, dove venivano prodotti oggetti in bronzo e ferro, nonché ornamenti e utensili quotidiani. I Longobardi erano noti anche per la raffinata arte orafa, che adornava i guerrieri e i nobili. La produzione artigianale non solo rispondeva alle esigenze interne, ma anche al mercato esterno, favorendo gli scambi commerciali con altre popolazioni.

Il commercio: reti e scambi

Il commercio costituiva un elemento chiave nell’economia longobarda e contribuiva al rafforzamento dei legami con altre culture. I Longobardi svilupparono rotte commerciali che collegavano le loro terre con i mercati dell’Impero Romano e dell’area mediterranea. Le fiere erano eventi cruciali per lo scambio di beni e idee, e attraggono mercanti da lontano. Le merci scambiate includevano tessuti, spezie, metalli preziosi e prodotti artigianali. Queste interazioni commerciali non solo favorirono lo sviluppo economico, ma facilitarono anche il processo di integrazione culturale e la diffusione delle influenze longobarde oltre i confini del loro regno.

Dalla religione pagana al cristianesimo: la conversione dei Longobardi

Le credenze pagane dei Longobardi

Inizialmente, i Longobardi praticavano una religione pagana, caratterizzata da un pantheon di divinità che governavano vari aspetti della vita quotidiana e della natura. Tra le divinità più venerate vi erano Wotan, dio della guerra e della saggezza, e Thor, dio del tuono, simbolo di forza e protezione. Ritualità e culti animistici erano diffusi, con cerimonie dedicate al culto degli antenati, e pratiche propiziatorie per garantire protezione e prosperità. Queste credenze costituivano un elemento centrale nell’identità culturale longobarda e influenzavano profondamente la loro organizzazione sociale e le attività quotidiane.

Il processo di cristianizzazione

La conversione dei Longobardi al cristianesimo avvenne progressivamente, soprattutto a partire dal VII secolo, con l’influenza dei missionari e l’interazione con le comunità cristiane locali. Inizialmente, l’adozione del cristianesimo fu motivata da ragioni politiche più che religiose; i re longobardi, desiderosi di legittimare il loro potere e di rafforzare le alleanze con i territori cristiani circostanti, iniziarono a convertirsi e a supportare la diffusione della nuova fede. La figura di re Alboino, ad esempio, è associata a questa transizione, che segnò l’inizio di un dialogo tra le tradizioni pagane e i principi cristiani.

Impatto della conversione sulla cultura longobarda

La cristianizzazione ebbe un impatto profondo sulla cultura longobarda, portando alla fusione tra tradizioni locali e valori cristiani. Le pratiche religiose cristiane si integrarono con le feste pagane, creando una sinergia culturale unica. Inoltre, la costruzione di chiese e monasteri divenne un importante simbolo del nuovo ordine sociale, favorendo l’istruzione e la diffusione della scrittura tra i Longobardi. Questo processo non solo trasformò la spiritualità del popolo longobardo, ma contribuì anche a un rinnovamento culturale e artistico, evidenziato dalla nascita di un’architettura ecclesiastica influenzata dalla tradizione romana, che si sviluppò nelle terre lungoobarde, lasciando un’eredità duratura nella storia italiana.

L’arte longobarda: architettura, oreficeria e scultura

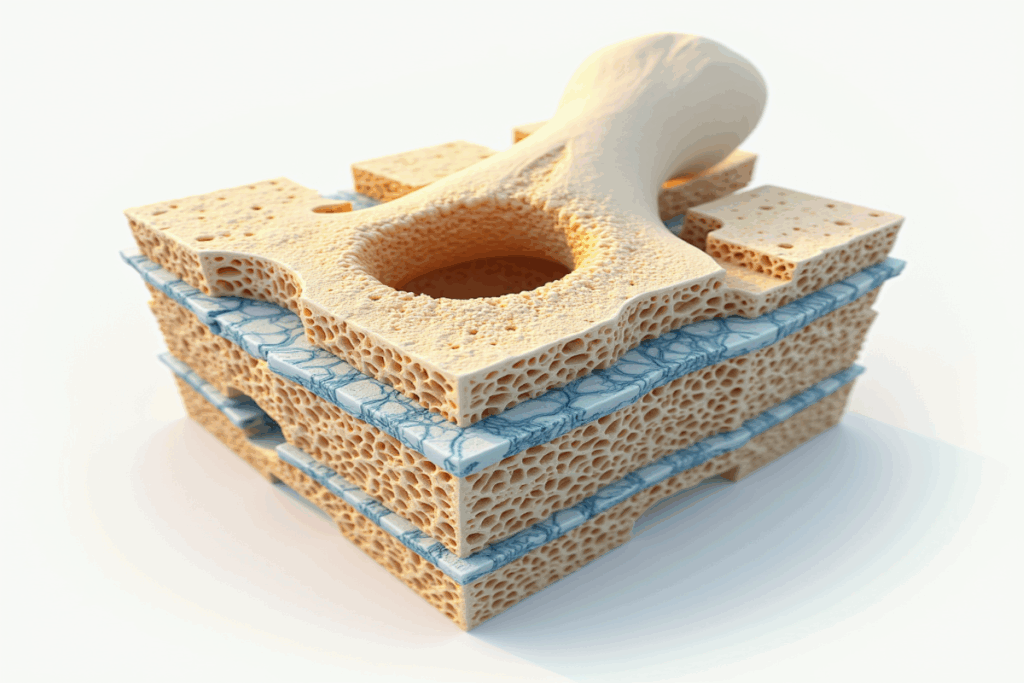

L’architettura longobarda: elementi distintivi

L’architettura longobarda si caratterizza per l’uso innovativo di materiali e tecniche costruttive. Tra le opere più significative vi è il complesso architettonico di San Salvatore a Brescia e le chiese di Cividale del Friuli, che mostrano un forte sincretismo tra elementi romani e germanici. I Longobardi privilegiavano edifici con pianta basilicale, realizzati in pietra e mattoni, decorati con affreschi e mosaici che rappresentavano temi religiosi e mitologici. Un elemento distintivo è l’uso del “capitello longobardo”, caratterizzato da decorazioni floreali e geometriche, che ha influenzato l’arte ecclesiastica medievale.

L’oreficeria: un’arte raffinata

L’oreficeria longobarda è conosciuta per la sua straordinaria bellezza e abilità tecnica. Gli artigiani longobardi creavano gioielli e reperti in oro e argento, spesso decorati con pietre preziose e smalti. Oltre a collane e braccialetti, i Longobardi erano abili nel realizzare fibbie e cinturoni, che erano simboli di status sociale. Un esempio illustri è la “corona di re longobardi”, un oggetto di grande valore simbolico e artistico, che rappresenta il potere e la regalità. Questa abilità nell’oreficeria non solo soddisfaceva necessità estetiche, ma giocava anche un ruolo cruciale nelle cerimonie e nei rituali di nobiltà.

La scultura longobarda: espressione di identità culturale

La scultura longobarda presenta una varietà di forme e stili, spesso ispirati a modelli romani e bizantini ma con una forte impronta locale. L’uso della scultura appartiene sia ai contesti funerari che religiosi. Le stele funerarie, decorate con iscrizioni e immagini di guerrieri, rappresentano una fusione tra il culto dei morti e le credenze pagane. Inoltre, la scultura architettonica adornava le chiese longobarde, con figure di santi e simboli religiosi che trasmittevano la fede cristiana. Queste opere non solo rivelavano la maestria artistica dell’epoca, ma anche un profondo legame con la cultura e la spiritualità longobarda, costituendo un importante lascito nell’arte medievale italiana.

Il Codice di Rotari e il sistema giuridico longobardo

Il Codice di Rotari: fondamentale per la giurisprudenza longobarda

Il Codice di Rotari, promulgato dal re longobardo Rotari nel 643 d.C., rappresenta uno dei documenti giuridici più significativi del periodo longobardo. La sua importanza risiede nel fatto che codificò le leggi longobarde, rendendole accessibili e sistematiche. Con 388 articoli, il codice copre vari ambiti, tra cui la giustizia, i diritti di proprietà, i crimini e le relative pene. Ciò non solo rifletteva le consuetudini e le tradizioni del popolo longobardo, ma indicava anche un tentativo di integrazione con le leggi romane e la necessità di una governabilità più efficiente.

Il sistema giuridico e le sue peculiarità

Il sistema giuridico longobardo, come evidenziato nel Codice di Rotari, era caratterizzato da pratiche di diritto consuetudinario e da un’interpretazione caso per caso delle leggi. Ciò significava che le sentenze venivano spesso emesse in base alla tradizione e alla saggezza dei capi clan, i quali fungevano da giudici. Inoltre, il codice introduceva la figura del “duca”, che aveva poteri giudiziari nei propri territori, ma più in generale, l’applicazione delle leggi avveniva attraverso un sistema di assemblee noto come “mallus”. Queste assemblee di capi, guerrieri e nobili avevano il compito di discutere e risolvere le controversie civilmente e militarmente.

Impatto del Codice di Rotari sulla società longobarda

Il Codice di Rotari non solo costituiva un importante strumento di governo, ma influenzava anche profondamente la vita quotidiana e le relazioni sociali tra i longobardi. Le leggi stabilite miravano a garantire un certo ordine e giustizia sociale, limitando le vendette personali e incentivando la risoluzione pacifica dei conflitti. Inoltre, il codice contribuiva a una crescente coesione all’interno del regno longobardo, stabilendo diritti e doveri per diverse classi sociali, dalle élite ai contadini. La sua esistenza è un chiaro indicativo dell’evoluzione da un’epoca di leggi orali e tradizionali a una società che iniziava a mettere in forma scritta i principi della giustizia, preparandosi così a una futura integrazione con l’ascendente civiltà medievale cristiana.

Tradizioni e usanze longobarde: dal matrimonio ai riti funebri

Le usanze matrimoniali: un legame tra usi e tradizioni

Il matrimonio tra i Longobardi non era solo un’unione romantica, ma un importante affare sociale e politico, spesso finalizzato a consolidare alleanze tra famiglie nobili. Durante le cerimonie nuziali, le usanze prevedevano un ricco scambio di doni e la presenza di un rito che consolidava l’unione sotto l’egida di divinità o forze naturali. Gli sposi indossavano abbigliamenti tradizionali, spesso adornati con gioielli in oro e argento, simbolo di status e prosperità. Non di rado, le celebrazioni si prolungavano per giorni, coinvolgendo tutta la comunità in festeggiamenti che comprendevano musica, balli e banchetti sontuosi, riflettendo l’importanza del legame creato e dell’unità sociale.

I riti funebri: onorare i defunti

I riti funebri longobardi rivestivano un grande significato, segnando il passaggio dell’anima dell’individuo nel mondo dei morti. Le cerimonie funebri erano elaborate e spesso coinvolgevano sacrifici e donazioni per garantire un buon viaggio nell’aldilà. I Longobardi credevano che i defunti avessero bisogno di beni materiali, pertanto, le tombe venivano arricchite con oggetti personali, armi e gioielli. Le sepolture potevano avvenire in tumuli o nelle necropoli, con la presenza di una stele che ricordava l’identità e le gesta del defunto. I riti giocarono un ruolo cruciale nel mantenere viva la memoria storica e la connessione con i propri antenati, contribuendo così a rafforzare l’identità culturale longobarda.

Feste e celebrazioni: tra spiritualità e comunità

La vita longobarda era scandita da festività e celebrazioni che riflettevano la loro cultura spirituale e i legami comunitari. Feste come il solstizio d’estate erano occasione per rituali di ringraziamento alla terra e agli dei, accentuando l’importanza della natura nel quotidiano. Queste celebrazioni coinvolgevano danze, canti e giochi, creando un forte senso di unione tra i membri della tribù. Ogni festeggiamento era anche un’opportunità per rinsaldare amicizie e alleanze, mantenendo viva l’armonia sociale e la coesione tra le varie famiglie. Le tradizioni orali, come storie di eroi e leggende, venivano tramandate durante questi eventi, perpetuando la cultura longobarda e la memoria collettiva del popolo.

La lingua longobarda e il suo influsso sull’italiano

La lingua longobarda: caratteristiche e origine

La lingua longobarda appartiene al gruppo delle lingue germaniche e presenta caratteristiche tipiche della famiglia linguistica germanica occidentale. Era una lingua ricca di termini riferiti alla vita quotidiana, all’agricoltura e alla guerra. Le influenze latine erano già percepibili durante il periodo della migrazione, quando i Longobardi entrarono in contatto con le popolazioni romanizzate. Un aspetto distintivo della lingua longobarda era l’accento predisposto su determinate sillabe, che conferiva musicalità. Tuttavia, la lingua longobarda non ha lasciato un’impronta scritta consistente, e gran parte delle informazioni a riguardo ci sono pervenute tramite fonti latine.

Influenza sulla lingua italiana

La presenza longobarda in Italia ha lasciato una traccia significativa sull’evoluzione della lingua italiana. Alcuni termini longobardi entrarono nel lessico italiano, specialmente in ambiti come l’agricoltura, l’artigianato e la guerra. Parole come “banco” (termine per indicare un banco per il commercio), “capo” (leader) e “guerriero” derivano dall’eredità longobarda. Questa mescolanza con le lingue locali e il latino influenzò il volgare, contribuendo alla formazione dell’italiano moderno.

Il contributo alla toponomastica italiana

Oltre al lessico, l’influsso dei Longobardi si riflette anche nella toponomastica italiana. Molte località e nomi di luoghi in Lombardia e nel nord Italia conservano radici longobarde. Si possono riscontrare suffissi e prefissi tipicamente germanici, come “-ing” o “wald” in alcune aree. Questi elementi toponomastici indicano non solo la presenza longobarda, ma anche le attività economiche e sociali tipiche di quei luoghi, perpetuando così la memoria di questo popolo attraverso il linguaggio e il paesaggio.

La caduta del regno longobardo e l’ascesa dei Franchi

Le cause della caduta del regno longobardo

La caduta del regno longobardo, avvenuta nel IX secolo, può essere attribuita a diversi fattori. Uno dei motivi principali è la crescente instabilità interna, caratterizzata da conflitti tra diverse fazioni nobiliari e lotte di successione. I re longobardi non erano sempre in grado di mantenere il controllo sulle diverse province, permettendo così l’emergere di duchi autonomi. Inoltre, la pressione esercitata dai Franchi, sotto la guida di Carlo Magno, contribuì fortemente alla destabilizzazione del regno. La battaglia di Pavia nel 774 rappresenta il punto culminante di questo scontro, che si concluse con la sconfitta longobarda e la conquista della loro capitale.

L’ascesa dei Franchi e la consolidazione del potere

Con la caduta del regno longobardo, i Franchi, già un popolo potente sotto la guida di Carlo Magno, conseguirono una notevole espansione territoriale e consolidarono il loro potere. Dopo aver abbattuto il regno longobardo, Carlo Magno non solo assunse la corona longobarda, ma iniziò anche un processo di integrazione culturale e amministrativa che unificava i diversi popoli sotto la sua sfera d’influenza. Sebbene i dominatori franchi abbiano mantenuto alcune tradizioni longobarde, innestarono il cristianesimo come religione dominante, trasformando le pratiche culturali e sociali.

Le conseguenze storiche della caduta longobarda

La caduta del regno longobardo e l’emergere dei Franchi segnarono una transizione cruciale nella storia europea. La fusione delle tradizioni longobarde e franche contribuì al processo di formazione degli stati medievali in Europa. La cultura longobarda, sebbene soppressa, non scomparve completamente: influenzò la nascita di nuove forme di organizzazione politica e sociale, specialmente durante il periodo dell’Impero Carolingio. Inoltre, la memoria di questo regno affascinante continuò a vivere attraverso la toponomastica e il patrimonio culturale che ha lasciato, segnando profondamente l’identità delle future generazioni italiane e europee.

L’eredità longobarda nell’Italia moderna: toponimi, cognomi e tradizioni

I toponimi longobardi: memoria geografica

L’influenza dei Longobardi nell’Italia moderna è visibile non solo nella storia ma anche nella toponomastica. Molti nomi di luoghi, in particolare in Lombardia e nelle regioni centrali, portano tracce della lingua e della cultura longobarda. Ad esempio, nomi come “Garda”, “Bergamo” e “Como” presentano radici longobarde che rimandano a caratteristiche geografiche o pratiche agricole. Inoltre, diversi suffissi, come “-ing” o “-heim”, indicano insediamenti longobardi. Questi toponimi non solo preservano la memoria della presenza longobarda, ma forniscono anche informazioni sul modo di vivere e sulle tradizioni di un popolo che ha contribuito a plasmare l’Italia.

I cognomi: un’eredità persistente

Oltre ai toponimi, i cognomi moderni spesso derivano dal linguaggio e dalle pratiche longobarde. Molti cognomi italianizzati, come “Longhi”, “Bergamini”, e “Alberti”, rimandano a nomi e titoli visigoti, testimoniando l’influsso di questa cultura sulla società odierna. Questi cognomi non solo indicano una connessione ancestrale con gli antichi Longobardi, ma fanno anche parte dell’identità culturale e storica delle famiglie italiane, spesso tramandati di generazione in generazione. Inoltre, l’uso di nomi legati alla noblesse longobarda riflette l’importanza degli alti strati sociali e delle alleanze politiche nella storia italiana.

Tradizioni e usanze: un ponte tra passato e presente

Le tradizioni longobarde continuano a vivere attraverso le usanze locali in diverse regioni italiane. Elementi di ritualità agricola, feste e celebrazioni sono stati influenzati dalle pratiche longobarde, con sfumature che si sono evolute nel tempo. Eventi come la raccolta dei prodotti agricoli e le celebrazioni religiose, talvolta arricchite da elementi folkloristici, dimostrano come la cultura longobarda si sia fusa con le comunità locali. Inoltre, la figura del “guerriero” trova ancora posto nelle saghe e nelle leggende locali, perpetuando l’immagine di un popolo valoroso e fiero. Queste tradizioni, pur mutate nel tempo, testimoniano la resilienza della cultura longobarda nell’identità italiana contemporanea e continuano a suscitare interesse e curiosità tra le nuove generazioni.

Conclusione: L’importanza dei Longobardi nella formazione dell’identità italiana

L’eredità culturale longobarda

I Longobardi, un popolo che ha lasciato un segno indelebile nella storia italiana, contribuirono in modo significativo alla formazione dell’identità culturale del paese. Le loro tradizioni, la lingua, e le pratiche religiose si integrarono con quelle delle popolazioni locali, creando un mosaico culturale unico. La fusione tra le influenze longobarde e quelle romane ha dato vita a una nuova identità, caratterizzata da una maggiore diversità e complessità. Elementi dell’arte, dell’architettura e della vita quotidiana longobarda sono ancora visibili in molte regioni italiane, facendo parte del patrimonio culturale nazionale.

Il contributo all’unità italiana

La presenza longobarda in Italia ha svolto un ruolo cruciale nella definizione di una coscienza nazionale che, sebbene sia emersa nel corso dei secoli, trova le sue radici in queste antiche interazioni. I Longobardi, con la loro organizzazione politica e sociale, contribuirono a stabilire un modello di governance che influenzò le future amministrazioni italiane. Attraverso il loro sistema giuridico, i costumi e le loro istituzioni, pose le basi per l’evoluzione dei vari stati italiani, facilitando un senso di appartenenza comune tra le diverse popolazioni della penisola.

Un’identità viva nel presente

Oggi, l’eredità longobarda continua a manifestarsi attraverso la cultura popolare, i nomi dei luoghi e le tradizioni locali, rendendo i Longobardi un simbolo di un’identità italiana ricca e variegata. Celebrazioni, festival e riti che affondano le loro radici nel passato longobardo sono testimoni della loro presenza, mentre la crescita dell’interesse per la storia e la cultura longobarda contribuisce a un rinnovato senso di legame con il passato. L’importanza dei Longobardi nell’identità italiana rimane, dunque, un argomento di grande attualità, riflettendo la complessità e la bellezza della storia italiana.

Potrebbe interessarti: